原標題:【大敦煌·洞鑒】張德芳:出土簡牘與西域史研究

漢文簡牘最早發現于尼雅和樓蘭。新疆出土的簡牘有漢文簡牘,也有佉盧文簡牘。除西域本土外,甘肅馬圈灣、懸泉等地亦發現數量可觀的與西域史有關的大量漢簡。新疆、甘肅兩地的出土簡牘對西域史研究具有重要的價值。本文擬從簡牘視角來談談西域史研究中的“冷門絕學”問題。

新疆出土的簡牘,漢代簡牘數量不多,就目前所知,有108枚。由于河西與新疆地區在地理上的特殊關系,大量記載西域史實的漢簡發現于鄰近的河西地區。在河西各地出土的漢簡中,1930年中瑞西北科學考查團發現的居延漢簡、1979年出土的馬圈灣漢簡和1990-1992年出土的懸泉漢簡,為西域史研究具有補史、證史和豐富歷史細節的作用。

樓蘭遺址

漢簡反映了中原王朝與樓蘭、鄯善的早期關系

樓蘭與鄯善以漢昭帝元鳳四年(前77年)為界劃分為兩個階段。是年,改樓蘭為鄯善。居延漢簡中記載:“詔伊循候章發卒曰:持樓蘭王頭詣敦煌,留卒一人,女譯二人,留守余(303.8)”。漢王朝對反叛“蠻夷”有“頭懸北闕”“頭懸槁街”的懲罰,但上面關于對樓蘭王的處置,《漢書》中闕載。還有“樓蘭王以下二百六十人當東,傳車馬皆當柱敦。(II90DXT0115②:47)”以及關于伊循屯田的漢簡記載,說明西域都護府設置以前的相當一段時間里,西漢王朝的勢力就已進入西域東部的樓蘭地區。

漢簡豐富了對漢王朝在西域屯田的認識

漢簡中有豐富的渠犁屯田、伊循屯田、車師屯田和赤谷城屯田歷史細節的記載。比如懸泉漢簡記載,懸泉置用傳馬送渠犁軍司馬令史時,傳馬死在了西邊的遮要置,后來賣馬肉報賬又出現了差錯,這些渠犁軍司馬令史過往懸泉置的情況,反映了渠犁屯田開墾時間早、延續時間長的歷史過程。

伊循屯田的記載也在漢簡中頻繁出現。敦煌馬圈灣漢簡載“西域都護領居盧訾倉守司馬鴻,叩頭死罪死罪!”黃文弼先生1930年在土垠遺址發現的漢簡有“黃龍元年(前49年)”“永光五年(前39年)”“河平四年(前25年) ”“元延五年(亦綏和元年,前8年) ”四個年號。土垠遺址被認為是當年的居盧訾倉,伊循屯田的儲糧之地。而黃文弼先生發現的71枚漢簡,同伊循屯田的倉儲有關。

渠犁屯田和伊循屯田是西域都護府設置之前,漢王朝在西域開辦的早期屯田,在政治、經濟、軍事上為西域都護府的設立奠定了基礎。其后的赤谷城屯田和車師屯田是更具政治、軍事戰略意義的經濟活動。甘露二年(前52年),長羅侯常惠率三校人馬屯田赤谷城,主要任務就是為了保護大昆彌元貴靡免受小昆彌烏就屠的侵害,穩定烏孫內部的局勢。斯坦因在敦煌發現的漢簡中有長羅侯過敦煌的記錄:“出茭一鈞七斤半斤,以食長羅侯壘尉史官橐他一匹。三月丁未,發至煎都行道食,率三食,食十二斤半斤。”(2066)懸泉漢簡的《元康五年正月過長羅侯費用簿》為完整簡冊,由18枚組成,內容是長羅侯常惠的部屬384人在元康五年(前61年)路過懸泉置時供應接待的流水簿,包括牛、羊、雞、魚、醬、豉、酒、米、粟等。這是長羅侯屯田赤谷之前往來西域的記錄。

漢玉門關遺址

車師屯田始于漢元帝初元元年(前48年),雖已西漢后期,但仍具有重要意義。斯坦因在玉門關附近發現兩枚殘簡,后經綴合為“出粟五石二斗二升,以食使車師成君卒八十七人,丙申一日,積八十七人,人六升”(1926+1935)。這是車師屯田士卒路過玉門關時為之提供飯食的記錄。關于戊己校尉,懸泉漢簡中記載更多,如:“永光五年五月甲辰朔己巳,將田車師已校尉長樂兼行戊校尉事。右部司馬丞[某]行……掾史意。”有力印證了戊校尉、已校尉之設置。

漢簡實證了西域都護的設立與大一統格局的形成

匈奴日逐王降漢是中原王朝與西域關系史上的劃時代事件,不僅標志著西漢統一天山南北地區,還促進了漢匈關系的緩和、絲綢之路的暢通以及民族關系的融合。懸泉漢簡中有日逐王降漢后率領部眾經河西進入京師的記載。簡87—89DXC:12補充了這一事件的具體細節:“神爵二年十一月癸卯朔,乙丑,縣泉廄佐廣德敢言之,爰書:廄御千乘里畸利□告曰,所葆養傳馬一匹騅、牡、左剽、久左口,齒十二歲。高六尺一寸。□□柱送日逐王,乘至冥安病死。即與御張乃始√冷定雜診。馬死身完,毋兵刃木索跡,病死,審證之。它如爰書。敢言之。”(1301)

懸泉置遺址

緊隨日逐王降漢,西域都護設立,西域正式納入漢朝的行政體系,實現了中原王朝對西域的有效統治。懸泉漢簡和敦煌漢簡中有大量西域都護的記載,補充了對西域都護官職機構、管控形式、使命作用等諸多方面的認識。西域三十六國中(此處的“國”沿用史書記載,完全不同于現代國家的概念),懸泉漢簡記載了其中的27國到中原受封、朝貢、通使、和親等各種活動的相關情況。他們是樓蘭(鄯善)、且末、小宛、精絕、扜彌、于闐、皮山、蒲犁、莎車、疏勒、尉頭、姑墨、溫宿、龜茲、烏壘、渠犁、尉犁、危須、焉耆、卑陸、郁立師、且彌、山國、車師、抪(蒲)類、烏孫、大宛。正是由于西域都護的有效管理,到西漢末年“自譯長、城長、君、監、吏、大祿、百長、千長、都尉、且渠、當戶、將、相至侯、王,皆佩漢印綬,凡三百七十六人”,形成了西北邊疆的大一統格局。

漢簡為絲綢之路研究提供了新材料

《漢書·西域傳》在記述西域都護的管轄范圍時說:“康居、大月氏、安息、罽賓、烏弋之屬,皆以絕遠不在數中。”但它們是絲綢之路向西延伸的重要地區。河西漢簡中,也為研究絲綢之路上的上述國家提供了新材料。

康居是絲綢之路上的重要國家,其地在今哈薩克斯坦南部及錫爾河中下游地區,中心駐地卑闐城,在今塔什干或奇姆肯特。張騫出使西域造訪的第二個國家就是康居。懸泉漢簡《康居王使者冊》記載了永光五年(前39年)康居王使者等人東向漢朝京師貢獻駱駝的內容。康居使者經過廣闊的西域地區再到敦煌,所經沿途各國都要提供食宿保障,從這些使者千辛萬苦到中原的經歷,折射出西域各國對絲綢之路的貢獻。

月氏是公元前5世紀至公元前3世紀活動在河西走廊的游牧民族,西遷后建立了貴霜帝國,勢力發展到印度西北,并成為佛教的傳播中心。從大月氏占領大夏到貴霜帝國建立的這段時間里,大月氏使者經常行進在絲綢之路上。比如簡II90DXT0214①:126對此有珍貴的記錄:“出粟一斗八升。以食守屬周生廣,送來自大月氏使者,積六食,食三升。”

漢簡中關于烏弋山離的記載,是絲綢之路通向伊朗高原的實物佐證。罽賓屬今巴基斯坦,同屬古代印度。漢簡中關于罽賓的記載,是絲綢之路通向南亞次大陸的實物佐證。

康居、大月氏、烏弋山離、罽賓等在漢簡中的記載,說明上述國家和地區都是絲綢之路西段的重要拼圖,是絲綢之路連通中亞、西亞和南亞次大陸的實物佐證,它們連通中原的紐帶,就是廣闊的西域地區。

出土簡牘反映了魏晉時期中原地區與西域的政治、經濟、文化聯系

新疆地區歷年來發現最多的還是魏晉時期的漢文木簡。尼雅出土的魏晉簡60枚,樓蘭412枚,總共470多枚。魏晉時代是簡紙交替的時代,伴隨著上述木簡的出土,也同時出土了相當數量的紙文書,最早的紀年為曹魏嘉平四年(252年),最晚為前涼建興十八年(330年)。

魏晉時期,在中國歷史長河中占據著獨特而關鍵的位置。這一時期,中原地區政權更迭頻繁,社會動蕩不安,然而,正是在這樣復雜的政治背景下,中原與西域之間的聯系非但沒有中斷,反而在曲折中持續發展。漢文化是中華文明的主流文化,中原動亂之時,西域地區仍然傳承著漢字和儒家思想,大量留存的漢文簡紙文書就是明證。這些魏晉簡牘的內容從大的類別可分為官府文書、私人信件、契約賬簿和典籍抄本。

在政治上,前涼西域長史李柏駐扎樓蘭,代表中原王朝管理西域。北魏崔鴻的《十六國春秋輯補•前涼錄》中有記載,西域魏晉文書中有具體描述。此外簡牘中對當時政治、經濟、軍事、文化的記載,反映了中原王朝與西域地區的緊密聯系。“晉守侍中大都尉、奉晉大侯、親晉鄯善、焉耆、龜茲、疏勒……于闐王寫下詔書到? (684+678)”,說明西域各國接受晉朝官銜,受西晉統治。經濟上不光有戍卒屯田耕種的記錄,還有“□入三百一十九匹,今為住人買?四千三百廿六匹(235)”這是內地輸出西域的絲綢記載。文化上,簡文中發現的《左傳·昭公》《戰國策·燕策》《孝經》《急就章》《九九術》和各種醫方的殘章斷句,說明西域和中原在思想意識形態方面依然保持著一致。

反映魏晉西域史的佉盧文簡牘堪稱絕學中的“冷門”

佉盧文是公元前3世紀出現在印度西北的一種俗文字,最初用于書寫健陀羅語。公元1-3世紀,曾是貴霜王國的官方文字,我國塔克拉瑪干沙漠南緣的鄯善、于闐一帶也曾使用。1949年以前出土的佉盧文簡牘約1200枚,1949年以后出土約100枚。

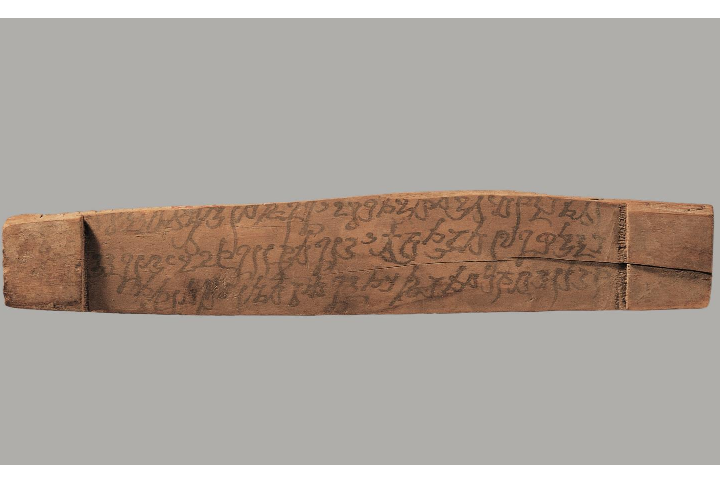

公元4世紀的佉盧文簡牘,甘肅省博物館藏

佉盧文簡牘是研究西域史的豐富寶藏,但其文字的釋讀是最大的難題。英國語言學家愛德華·詹姆斯·拉普生(Edward James Rapson)及其合作者波耶爾(A.M.Boyer)、塞納(E.Senart)完成了斯坦因三次中亞考察所獲佉盧文文書的拉丁字母的轉寫,1940年拉普生的學生貝羅(T.Burrow)將上面轉寫的拉丁字母譯成了英文,出版了《中國新疆出土佉盧文文書譯文集》(Translation of the Kharosthi Documents from Chinese Turkestan)。我國雖有學者長期致力于對這批文書的研究,也取得了很多成果,但大部分只是拉普生、貝羅等人研究成果的漢譯而已。我們所能見到的最早的漢譯佉盧文譯文集是王廣智先生漢譯、中國科學院新疆分院民族研究所油印本,依據的是貝羅英國皇家亞洲學會1940年英譯本。1988年韓翔、王炳華等先生編印《尼雅考古資料》(內部印刷)時收入其中。就在同一年,林梅村《沙海古卷:中國所出佉盧文書(初集)》出版,根據佉盧文轉寫規則,參照盡可能搜集到的原物原照進行了重新轉寫和釋讀。又過了將近20年,劉文鎖《沙海古卷釋稿》于2007年出版,綜合貝羅和林梅村先生兩種轉寫和譯釋,分類對以往發表的佉盧文材料進行了校訂和考釋。后來,段晴先生又連續出版了三本有關佉盧文研究的著作(《中國國家圖書館藏西域文書·梵文、佉盧文卷》,中西書局,2013年;《于闐·佛教·古卷》,中西書局,20l3年;《青海藏醫藥文化博物館藏佉盧文尺牘》,中西書局,2016年),和林、劉二位一起把我國佉盧文研究推向一個新的階段。

佉盧文在新疆的使用時間,海內外學界有不同的說法。主要依據是五位鄯善國王陀閣迦(tajaka)、貝比耶(pepiya)、安歸迦(amgoka)、馬希利(mahiri)、伐色摩那(vasmana)的在位年代。我們更傾向于盂凡人先生的結論,他在《尼雅佉盧文簡牘的年代與鄯善王統》一文中,將佉盧文在新疆使用的年代比定在公元242/243-331/332年。與漢文簡牘的年代處在同一時期。佉盧文簡牘是研究西域史地的重要史料,也是簡牘學研究的重要領域。內容從國王到統治機構、城邦體制、行政區劃、法律體制、土地與賦役制度、自然生態、契約賬簿、紀年歷法、度量衡制以及各級官員的名稱、各類人名等等。

庫車克孜爾尕哈烽燧

近年在新疆尉犁縣的克亞克庫都克烽燧發現883件漢文文書,其中有簡牘119枚,克亞克庫都克烽燧是唐代安西四鎮之一的焉耆鎮防御體系的組成部分,這些文書主要記錄日常公務往來、戍卒生活,是唐代中央政府從政治、經濟、軍事、文化等方面管轄、治理邊疆的生動縮影,具有極高的史料價值,時代約在公元692年至790年,前后跨越一個世紀。但從文字載體的角度看,此時的紙張已成主流趨勢,簡牘的使用已成文字載體的余緒,其重要性已不可與戰國、秦漢魏晉出土的簡牘相比擬。

不管是新疆本地出土的漢晉簡牘,還是鄰近河西地區或其他地區出土的有關西域歷史的歷代簡牘,都是西域史研究的重要史料,也是書籍史、文化史研究的對象,理當是“冷門絕學”關注和研究的重點領域。對歷史上的邊疆治理,大一統格局的形成,中西文化的交流,各民族經濟文化的交融,都具有十分重要的意義。

作者單位:西北師范大學簡牘研究院

- 2025-05-07隴拍客|張掖:祁連山下壯美夏日雪景

- 2025-04-30讓彩陶“活”在指尖——臨洮縣博物館的數字化破壁實驗

- 2025-04-30隴拍客|來自海拔4000米的生態特寫 20米內“定格”雪豹巡山

- 2025-04-29【小隴畫報·366期】臨澤:金沙灣沙漠的別樣風情

西北角

西北角 中國甘肅網微信

中國甘肅網微信 微博甘肅

微博甘肅 學習強國

學習強國 今日頭條號

今日頭條號